Journal /

「“経営×建築”という“新しい解”で、人と経済の未来を豊かにする建築士のエキスパート集団」「“経営×建築”という“新しい解”で、人…

2025.10.08

ArticleInterview

「“経営×建築”という“新しい解”で、人と経済の未来を豊かにする建築士のエキスパート集団」

目次

※本記事は、株式会社RMJホールディングスの情報誌『RMJ』の記事に一部編集を加え、転載しています。

Fortec Architects 株式会社は、「建物から、人と経済を豊かに」をパーパスに掲げ、建築士の視点から企業の経営コンサル ティングを行う戦略デザイン&建築設計ファームだ。従来の設計事務所とは一線を画し、長期的な視点で建築を経営資産として 捉える独自のビジネスモデルで注目を集めている。創業わずか4年で生産施設から商業施設まで幅広いプロジェクトを手掛け、多くの経営者たちから支持されるサービスについて、代表取締役社長CEOで一級建築士でもある大江太人氏にお話を伺った。

経営者と世界とを結ぶ懸け橋を目指し、ハーバート・ビジネススクールでMBA取得

同社を創業した大江太人氏は、一級建築士でありながらMBAも取得しているという、極めて希少な経歴の持ち主だ。東京大学工学部で建 築士の隈研吾氏に師事し、新卒で入社した竹中工務店では大型集合 住宅の設計に携わる。その後、移籍した設計事務所でもグローバル企業のプロジェクトを手掛けるなど、建築士として着実にキャリアを築いてきた。

そんな大江氏がMBA取得を志した背景には、建築業界特有のジレンマがあった。

「ゼネコンに話が来る時点では、設計の方向性や予算はすでに固まっています。しかし、その後に予期せぬ条件変更や要望の追加が表面化し、追加設計や仕様変更が避けられないケースが少なくありません。その結果、コスト増など、最終的な負担がクライアント様にのしかかってしまいます。これを回避するためには、建築側が経営者の視点を持ち、プロジェクトの企画段階から深く関わることが不可欠だと痛感しました」。

MBAは、国内ではなくアメリカのハーバード・ビジネススクールで取得した。海外を選んだのには、もうひとつの理由があった。

「グローバルな大手IT企業のプロジェクトを担当した際、海外クライアント様が望むデザインが日本の建築法規の制約となり、本来の意図を完全に実現しきれなかった経験があります。この時、経営だけでなく、グローバルな視点での橋渡しができることの重要性を感じました」。留学先のビジネススクールでは、全学生の中で建築士は大江氏ただひとり。「なぜ建築士がMBAを?」と多くの人に不思議がられたという。

「在学中、経営者のコミュニティにいる唯一の建築士として、建築にまつわる財務リスクやブランディングなどの相談を受けるようになり、“経営×建築”に大きなビジネスチャンスがあると確信しました」。

この独自の視点こそが、多くの経営者から支持されるFortec Architectsの礎となっている。

創業から4年で、顧客は100社超、手掛けたプロジェクトは250件を超える

帰国後、自身のアイデアを具現化する同社を2021年に創業。設立から4年でクライアント様は100社を超え、手掛けたプロジェクト数は250を超える。大江氏が見込んだとおり、“経営×建築”という視点に立つコンサルティングへの潜在的な需要が高かった証だ。

「依頼のほとんどは口コミによるご紹介です」。同社のクライアント様は、売上高が100億円から3,000億円までの企業が中心だ。製造業が多いのも特徴で、工場や研究所、物流拠点などのプロジェクトを数多く手掛けてきた。「クライアント企業様は、社内に建築の専門家を持たず、建築に関するノウハウが社内に蓄積されていないケースがほとんどです。そこで私たちは、お客様の要望をヒアリングし、お客様が本当に望んでいる経営的な要件を引き出し、それを建築の言語に置き換えるという作業を行います」と語る。プロジェクトの種類は多岐にわたり、全体の約半分を改修プロジェクトが占めているという。老朽化したインフラの再生や、既存資産の有効活用が求められる現代において、企業の事業戦略に深く関わる改修のニーズは非常に高い。

事業立案段階から参画、依頼主が真に求めるものを引き出し、最適解を導き出す

コンストラクション・マネジメントを行うCM会社と同社とは、どこが違うのだろうか。

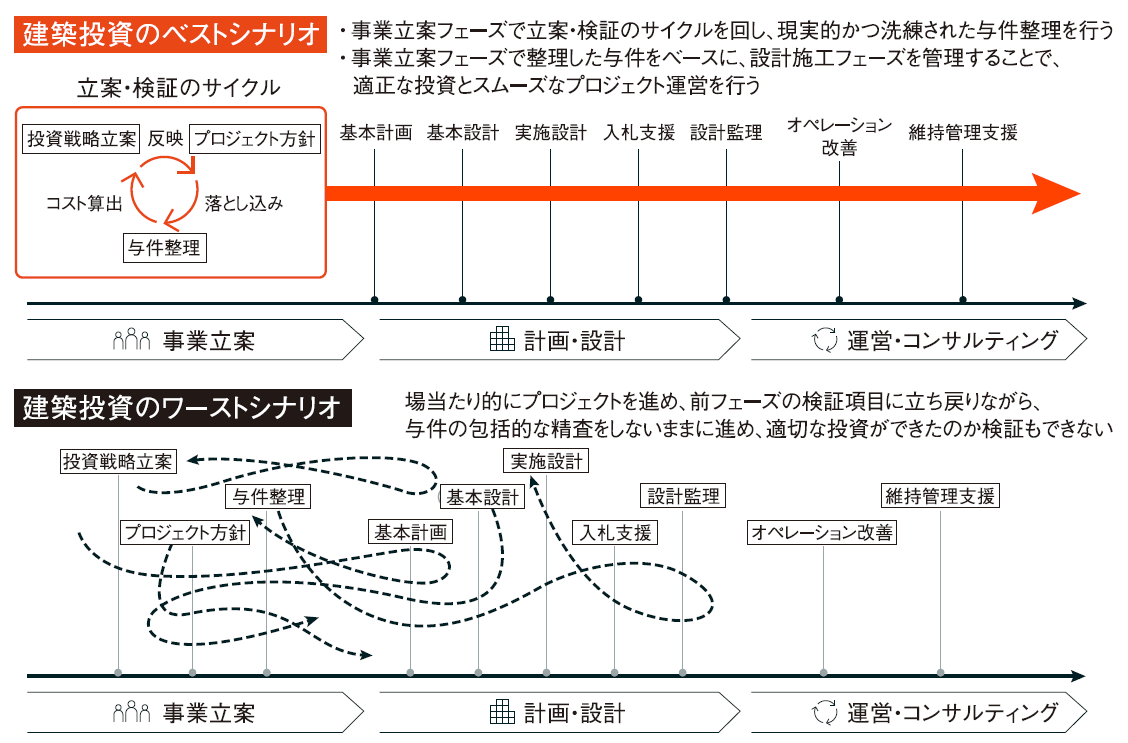

「当社のサービス最大の特徴は、クライアント様が事業を立案する段階からプロジェクトに関わることです。CM会社は主に設計及び施工プロセスのマネジメントを行うため、関わるのは設計段階からです。そこが大きな違いです。事業立案段階で『本当に必要なものは何か』を明確化し、機能やスケジュールなどの要件を整理しておけば、工程や予算に対する制約が効果的に働き、追加要件も出にくくなり、プロジェクトはスムーズに進みます」。

他社と一線を画す同社の価値を象徴する事例がある。ある中堅メーカーの新工場建設プロジェクトでは、同社は最初から将来像を明確に描くことの重要性を説き、すでに提案活動を進めていた大手CM会社を抑えて受注に成功。与件整理を担当し、その後の設計・施工プロセスでは監修者として関与。結果として、プロジェクト初期の与件整理段階で設定したコストを僅かに下回る建設費で建物を竣工させることに成功したという。

近年、国内の建設費は上昇傾向にあり、設計時の想定から竣工時にコストが増加することが常態化しつつある。そのような状況で、同社のマネジメントがもたらす価値は際立っている。「最初に徹底的にヒアリングし、クライアント様のやりたいことをすべて盛り込めば、設計変更もなく、コストがブレることもありません。これは、クライアント様である事業者様にとっても、工事を請け負うゼネコンにとっても、双方にとっての利益となります」。

通常、建築コンサルタントとゼネコンは対立関係に陥りがちだが、同社の参入はポジティブに受け入れられているという。

建設投資を健全に導き、建築の力で、日本の産業の未来を支える

建設業界は、労働力不足や資材価格の高騰により、コストが継続的に上昇している。企業の収益構造を揺るがすこの状況は、一部の企業しか建築投資ができなくなる事態を招きかねない。そんな中、同社が手掛けるプロジェクトの約半分は改修が占めている。老朽化したインフラや既存資産の有効活用は、企業の事業戦略に不可欠であり、社会的な需要が非常に高い。「特に製造業において、工場や生産設備への投資を断念することがあれば、日本経済にとって最悪のシナリオです。新築だけでなく、改修も含めた幅広い選択肢を検討することの重要性が増しています」と大江氏は指摘する。「私たちは、『建物に投資したいが、コストが高すぎる』というジレンマの解消に貢献し、建築物への適切な投 資と生産効率アップを実現したいと考えています」。建築領域から企業の未来をデザインする同社の活躍に、大きな期待が寄せられている。