Journal /

経営×建築で生み出す建物価値向上に向けた新たな最適解経営×建築で生み出す建物価値向上に向けた…

2025.01.09

Interview建設DX

経営×建築で生み出す建物価値向上に向けた新たな最適解

目次

※本記事は、建設DX研究所の記事に一部編集を加え、転載しています。

【はじめに】

今回は、建設DX研究所のアドバイザーとして、建設業界のキーパーソンへのインタビュー記事や最新テクノロジーのレポート寄稿にご協力をいただいているFortec Architects株式会社 大江太人氏にお話を伺います。

Fortec Architects株式会社は、「経営×建築」をコンセプトに掲げ、建築資産の課題解決と価値創造を実現する戦略デザイン&建築設計ファームです。建築物を「つくる」だけではなく、「つくる前の戦略」「つくった後の運用」にも深く関わり、経営者とともにビジネスをつくっていく”新たな建築家”像の創造にも取り組んでいます。

「建物から、人と経済を豊かに」をパーパスに掲げ、建築家の視点から経営コンサルティングを行う同社のサービスについて、建設DX研究所代表 岡本と、同研究所増井が迫ります。

建築と経営を掛け合わせて、新たな価値を創造

岡本:まずは、大江さんが運営されているFortec Architects株式会社の事業内容をあらためて教えていただけますか?

大江:私たちは、「建築に、新たな解を」をタグラインに掲げ、企業の建築投資に関わるコンサルティングや事業戦略のデザイン、建築設計をトータルに手がけている企業です。これまでの建築家は、建物の資産価値向上において、意匠に優れた設計・デザインや効率的な施工といった側面での「解」しか提供できていませんでした。そこに「経営」という視点を加えることで新たな「解」を導き出し、建物の経済的価値・文化的価値の向上はもちろんのこと、クライアントのビジネスにも貢献していきたいと考えています。

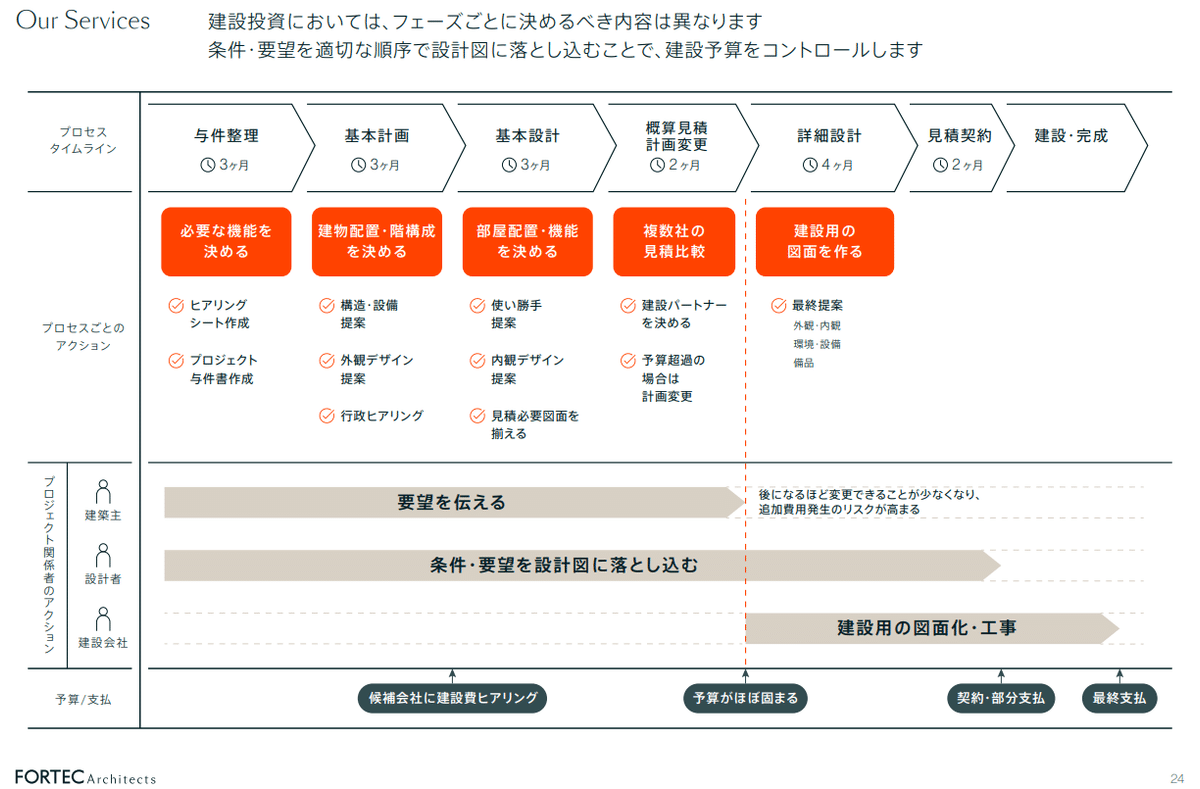

提供しているサービスは、企業の建築投資・建築事業におけるコンサルティング・戦略立案から、多様な建築プロジェクトの設計・監理・マネジメントに関わる領域まで多岐にわたります。建築投資に関わるすべてのフェーズで「経営」と「建築」の視点からソリューションを提供しているのが、当社の特徴と言えます。

岡本:どんな建物に関わる機会が多いのでしょうか?

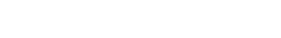

大江:建築物の対象は、生産施設・商業施設・居住施設と幅広く、プロジェクトの規模もさまざまです。おかげさまで携わってきたプロジェクト数は2021年の創業から200件を突破し、なかでも工場・研究所・物流拠点を中心とした生産施設のプロジェクトを多く手がけています。日本には、ものづくりにイノベーションを起こすために工場や設備に積極的に投資する製造業の企業が多いので、建築投資のコンサルティングを行う当社の価値を提供しやすいと考えています。

クライアント企業の売上高の平均は300〜500億円程度ですが、5000億円を超える企業も数十億円の企業にも幅広く価値提供しています。全国に施設や拠点を展開しており、新規拠点の立ち上げ・既存施設の改修等を行うクライアントから依頼を受け、プロジェクトのマネジメントに取り組むことが多いです。

大江:また、今まで、建物をつくる・デザインする「作り手」の視点しかなかった設計に、「使い手」の視点を適切に加えて設計を行うことで、世の中における「設計士の価値」も変えていきたいと考えています。

経営者にとって、税理士や弁護士は必ず必要な存在として認識されています。ただ、日本では、施設や工場、オフィスに巨額の投資をしているにも関わらず、経営者に建築物に対するアドバイスをする人物がいない状況が続いています。ですから、経営者がビジネスをする上で建築家が必要不可欠な存在となり、今後は「顧問建築士」をつける会社が当たり前になるように、建築家の社会における役割も拡張していきたいと考えています。

MBA取得のための留学が転機になり、起業を決意

岡本:御社を起業したきっかけを教えていただけますか?

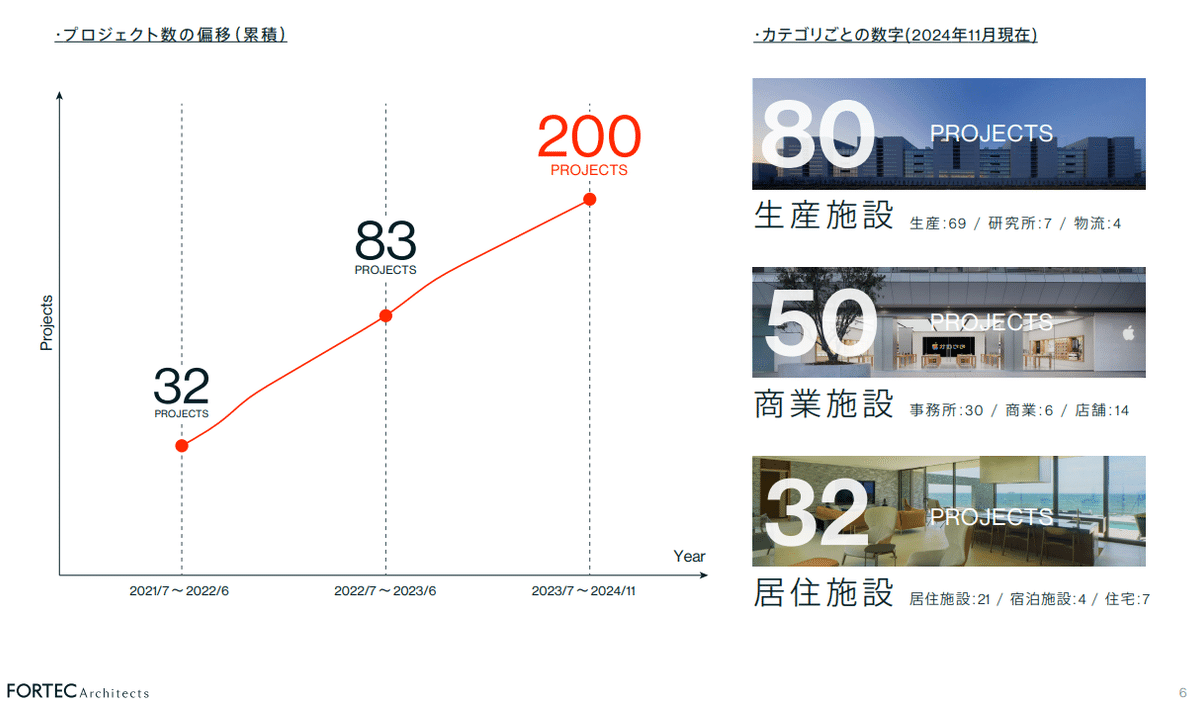

大江:私は学生時代、東京大学の隈研吾先生の研究室で、意匠設計やデジタルファブリケーションなどを学び、新卒で竹中工務店に入社して設計部・施工現場でオフィス・集合住宅・社宅などのプロジェクトを中心に経験を積んできました。その後、設計事務所である株式会社プランテック総合計画事務所に入社し、その親会社であった株式会社プランテックアソシエイツの副社長として経営面や営業面も見ていたのですが、そのなかで経営についてもっと深く学びたいと思うようになり、MBAを取得するために2年間ハーバードビジネススクールへ留学しました。

日本国内には一級建築士が約37万人います。また、同時に日本からMBAを取得するために海外留学する人も少なくありません。ただ、「MBAを保有している一級建築士」は当時ひとりもいませんでした。日本の建築家からは「MBAって何の資格?」と聞かれ、ハーバードでは「アーキテクトがなぜビジネススクールにいるの?」と聞かれるような状況でしたし、1学年900人いるハーバードの同級生のなかでも建築家は私だけで、上下の学年にも建築家はいませんでした。

留学中は、建築家としてMBAを取得することの意味を私自身も明確には見い出せていませんでしたし、どんなチャンスが転がってくるのかもわかっていませんでした。しかし、クライアントの資産である建築物を長期的に運用していく上で、ビジネスや会計・財務の知識は欠かせないとは確信していました。

実際に、起業をしたり、大手企業の経営者となったり、ファンドでM&Aを担当していたりするハーバードの仲間から、「建築投資について相談に乗ってほしい」と言われることが増えていきました。「建築×経営」の強みを持つ私の存在に価値を感じ、相談が寄せられているのなら、きっとここにビジネスチャンスがあると思い、起業を決意しました。

大江:当社を立ち上げて1年半ほどしてから、もうひとりのファウンダー(創業者)である川島が合流しました。

川島は、東大時代の先輩で、学生時代は建築学科で環境工学・サステイナブルデザインを学んでおり、風や太陽などの自然の力を生かした省エネルギー建築のデザインを得意としています。竹中工務店でも一緒に働き、私より1年先にハーバードのデザインスクールに留学をしていたりと、長く付き合ってきた川島の後押しがあったことも、起業に踏み切った理由のひとつです。今は私が主にクライアントの経営面を見て、川島がデザイン・設計に落とし込んでいく役割を担っています。

建築投資において陥りやすい3つの落とし穴

岡本:では、大江さんが取り組まれている企業の「建築投資における課題」とは具体的にどんなものなのでしょうか?

大江:建築投資において陥りやすい落とし穴は3つあります。まず1つ目は、建築基準法の規制が緩かった時代に行われた増築・改造です。

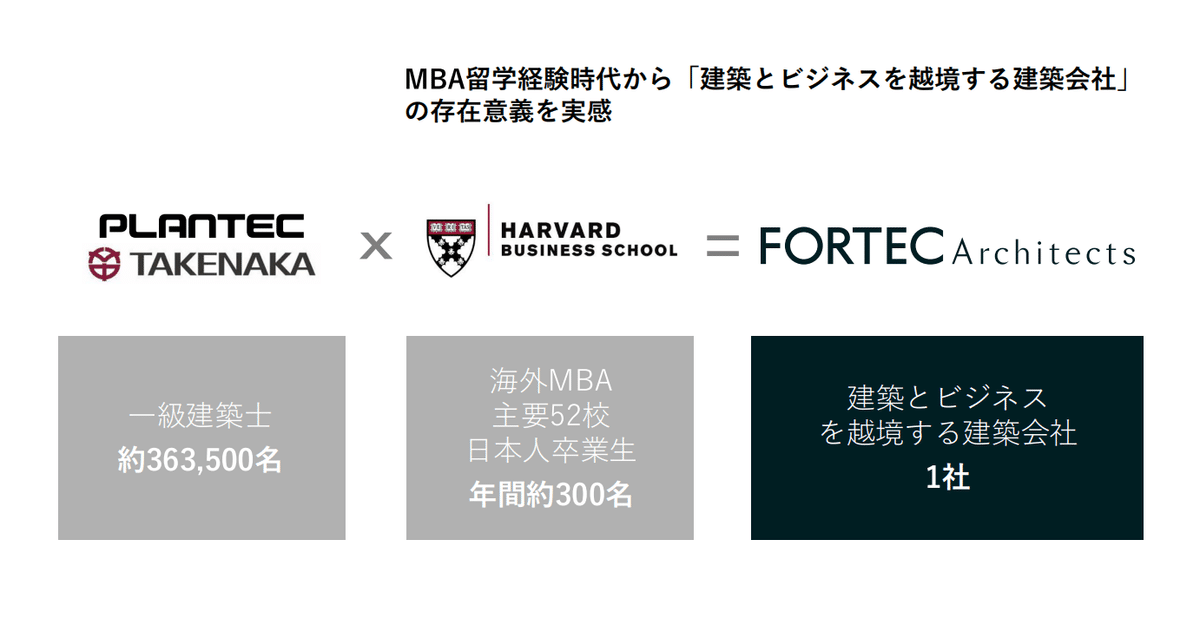

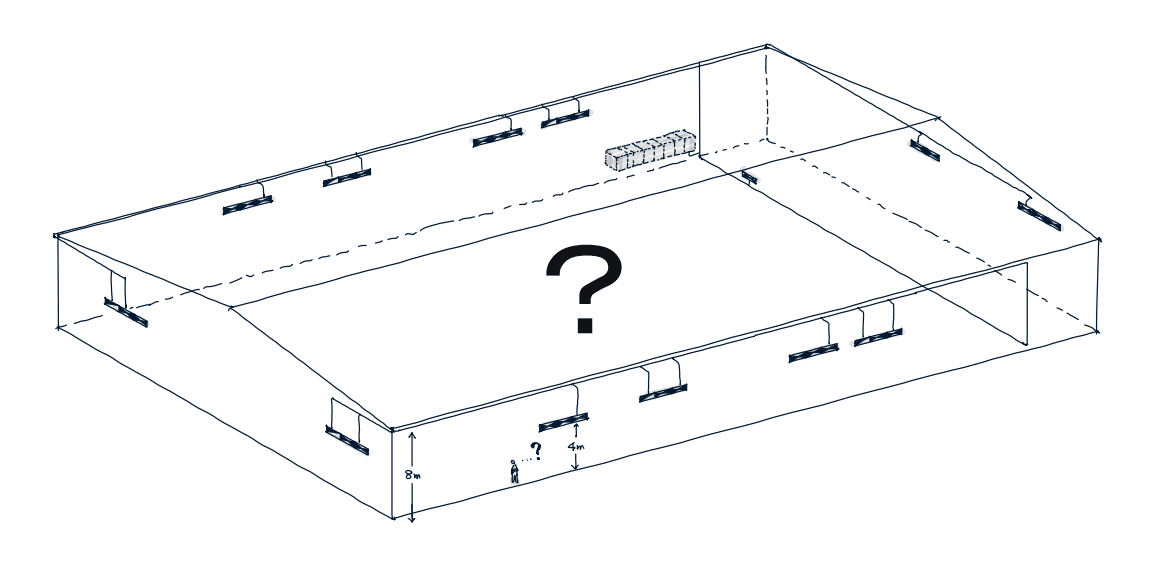

大江:上記のイラストは、一見すると敷地内に工場が建てられているだけのイラストに見えると思います。ただ、この工場は明らかに建物の敷地に対する建ぺい率をオーバーしてしまっています。これは、建築確認が今ほど厳しくなかったころに、敷地内に倉庫や工場などを勝手に増築していってしまったケースです。この場合、既存の建築物が適法化されない限り、ここの敷地での建て替えや新たな増築はできません。

実は、日本にはこうした違法建築物が非常に多くあります。しかも、工場のオーナーである事業主は、建物の老朽化などで建て替えをしようとした時に初めて問題に気づくのです。

違法建築物を適法化していくプロセスでは、管轄市町村とのやりとりも発生しますし、法規の専門家の力も必要になります。また、どの程度の投資額で解体や改修ができるのかを判断できる専門家も必要で、クライアントのビジネスや財務状況をしっかりと理解した上で改修を進めないと解決ができません。適法化に向けた要件を十分に整理しないまま建て替えを推進すると、建設費が膨れ上がったり、工事が見合わせになって違法建築状態が継続することになってしまいます。

上記の案件においても、「工場を建て替える」と聞いて設計事務所やゼネコンが多く提案に来ましたが、違法建築状態になっていることに気づくとそこでお手上げになっていました。

お客様は困ってしまい、何十億円もかけて新しい土地を買って工場を増設することも考えていらっしゃいました。しかし、私たちが調査・設計、そして工事の監修に入ったことで、工事費も含めて2億円もかからずにこの敷地を適法化することができました。

大江:2つ目は、建築機能の問題です。

大江:上記は、設計中のとある図面です。この図面では、メンテナンスが必要になる電気の盤が宙に浮いて設置されています。意匠を追求するあまり、メンテナンス性が全く考えられていない状態になっているのです。

一般の方々が見ても何が問題なのかがわからないかと思いますし、竣工時には素晴らしいデザインで仕上がったように見えるでしょう。しかし、いざ10年後に設備機器の取替やメンテナンスに非常に費用がかかってしまうのです。

たとえ著名な建築家であっても、工場や研究所といった機能性が求められる建物の経験が少ないケースは多々あります。ですから、工事契約・着工後に機能的に足りないものが見つかって追加費用が膨らんでしまったり、メンテナンス性がクライアントのキャッシュフローにどんな影響を与えるかを考えていないために、ランニングコストがかかってしまう事態が生まれています。

大江:3つ目は、まずソファを例にして考えてみます。

大江:みなさんが自分の家のソファを新調しようとする時、いろいろな条件を考えると思います。「3人で座れる」「子どもと寝そべることができる」「お客さんが来たらソファベッドになる」…など、イメージを膨らませてから、実際の家具店やネットショップで商品を探すと思いますが、実際に購入するとなると、高さや奥行き、背もたれなどの寸法がわからず、購入に迷うのではないでしょうか。

家具でさえ、自分の思い描いたイメージを「寸法」といった建築の言葉に置き換えるのが難しいのですから、建物になるとその複雑さは何百倍にもなります。事業主の関係者が「こんな部屋がほしい」「こんなデザインにしたい」と建設会社に指示した内容を具現化するためには、専門家による技術的な翻訳が必要になります。

以前、とある研究所のプロジェクトで、必要な部屋の種類や数、面積、構造などをまとめた与件が配られ、「与件整理をした上でどんな建物になるか提案してほしい」と言われたことがありました。その研究所は、非常に専門的な内容を扱う研究所で、施設を使用する研究者もそれほど多くなかったのですが、なぜか研究室の部屋数が非常に多かったり、食堂が何カ所もあったりと、過剰な与件が入っていたのです。

研究所の概要と照らし合わせても、施設の規模が大きすぎると感じたため、事業主側にあらためてヒアリングを実施しました。その結果、複数分野の教授陣からヒアリングした要望を単純に足し算していたため、不要な部屋やスペースが多くなっていたことがわかりました。

与件を整理する段階で、事業者側に「何が本当に必要なのか」を判断する設計者がいないと、無駄な空間が生まれる上に建設費用も膨らみます。ゼネコンや設計事務所は、事業主から「この与件でとりあえず図面を描いて」と言われたらその通りにやるものです。建設費用が膨らめば自分たちのフィー(売上高)が上がりますから、効率的な設計・施工やコストダウンについて事業主に強く進言しないことも考えられます。

そうなると、結局基本設計まで進んで概算を出した時に予算オーバーが発覚し、また与件整理に戻ってやり直しをすることになります。事業者側に設計の専門家がいないことで、プロジェクトが迷走して長引いていくという誰も得をしない事態が生まれます。

大江:新国立競技場で当初建設予定であったザハ・ハディド氏の案の取り下げも、3つ目の落とし穴の実例と言えます。ザハ案はデザインとしては素晴らしかったのですが、関係者からのさまざまな要望を取り込んでいった結果、施設としてもどんどん大きくなり、予算を大幅にオーバーしてしまいました。

実際に採用された隈研吾先生の案は、ザハ案よりもはるかに小さいのですが、国立競技場としての機能は十分に満たしています。この事案は、まず最初の与件整理ができていない状態で、デザインありきで設計をスタートしたことが事業計画の迷走につながった悲劇だと考えています。

事業立案の段階で、事業主側に設計のプロがコンサルタントとして入り、与件整理をすればプロジェクトはまっすぐ進んでいきます。例えば、今回30億円で工場を建てるプロジェクトにおいて、私たちは与件整理だけを担当し、設計以降のプロセスは監修者として関与しました。基本計画の前段階でコストを決定し、設計段階からはゼネコンにも入ってもらっているのですが、実施設計が終わって施工の段階になった時には、想定よりもコストが下がりました。

最初に与件を整理しておけば、工程や予算に対する縛りがきいて追加要件が出にくくなり、費用も膨らまず、プロジェクトの進行がスムーズになります。建設費高騰が年々叫ばれている昨今、適切にコストをコントロールするためにも、与件整理や事業戦略におけるコンサルティングは必須になってくると考えています。

いかがでしたでしょうか。

事業主からの求めに忠実な設計や、意匠性の高い設計といった従前より重視されてきた価値に「経営」という観点を加えて建物価値を最大化する取り組みは、これまでの建築観を大きく変える可能性を秘めていると思いました。また、設計側が経営者視点をもって取り組むことで、事業主も建物をビジネスの重要な一部として考える姿勢を持つことができ、ひいては経営面に大きなメリットをもたらすのではないでしょうか。

「陥りやすい3つの落とし穴」では、違法建築の適法化、メンテナンス性の向上、与件整理の重要性など、建築投資における課題解決の具体例をあげてお話いただきました。このなかの3つ目の落とし穴があるとされる与件整理のお話の中では、自分のほしい家具ですら自らのニーズを実物に落とし込んで表現することが難しいということを実感させられました。それだけに、建築資産を扱う事業主の要望を設計の言葉に翻訳できる存在の必要性も大きいのではと考えます。

次回の後編では、経営観点で課題解決に取り組んだ設計プロジェクトや、維持管理で重要になるBIMの活用の普及に対する課題意識、Fortec Architects社の今後の展望など、盛りだくさんでお話を伺っております。ぜひご期待ください。

以下、後編

前回に引き続き、Fortec Architects株式会社 大江太人氏のインタビュー記事をお届けします。後編では、同社が手がけているプロジェクトの実例やBIM活用に向けた展望などをお伺いしています。

建築プロジェクトのどのフェーズからでも依頼が可能

岡本:事業主が建物を新築したり、改修したりするプロセスにおいて、御社はどのような段階から参加されるのですか?

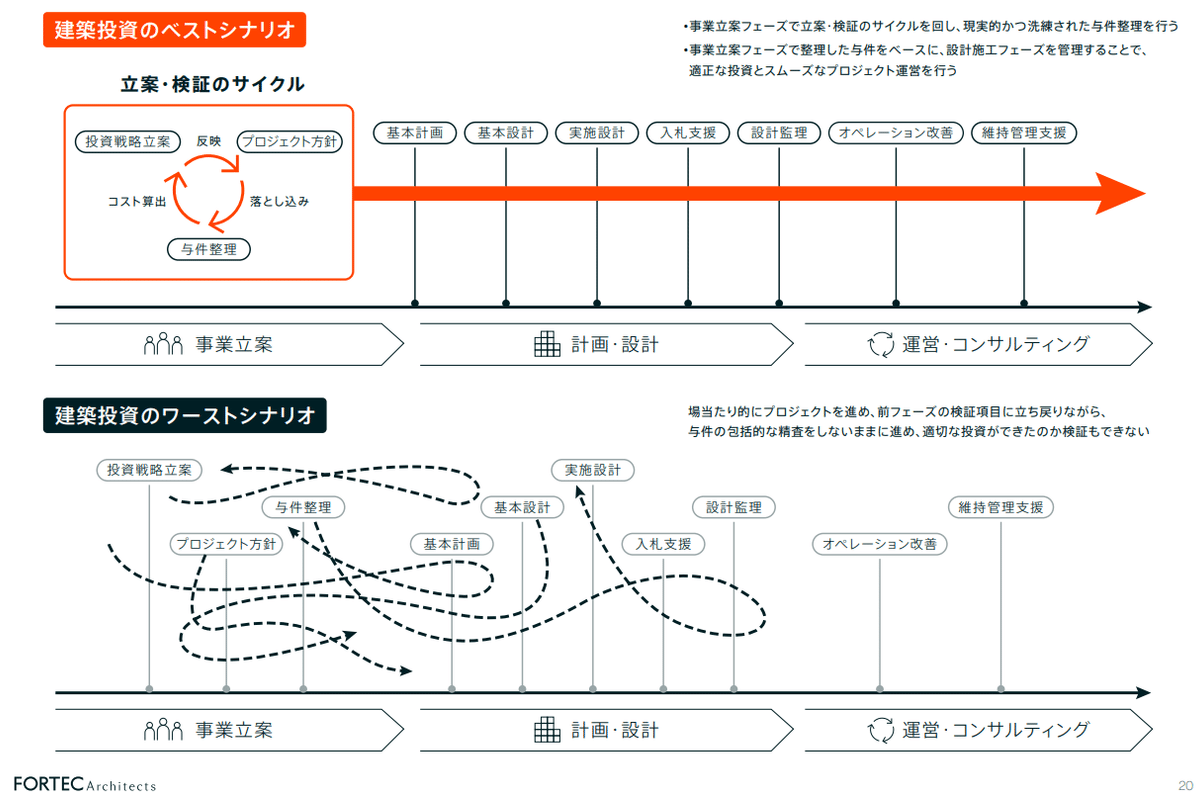

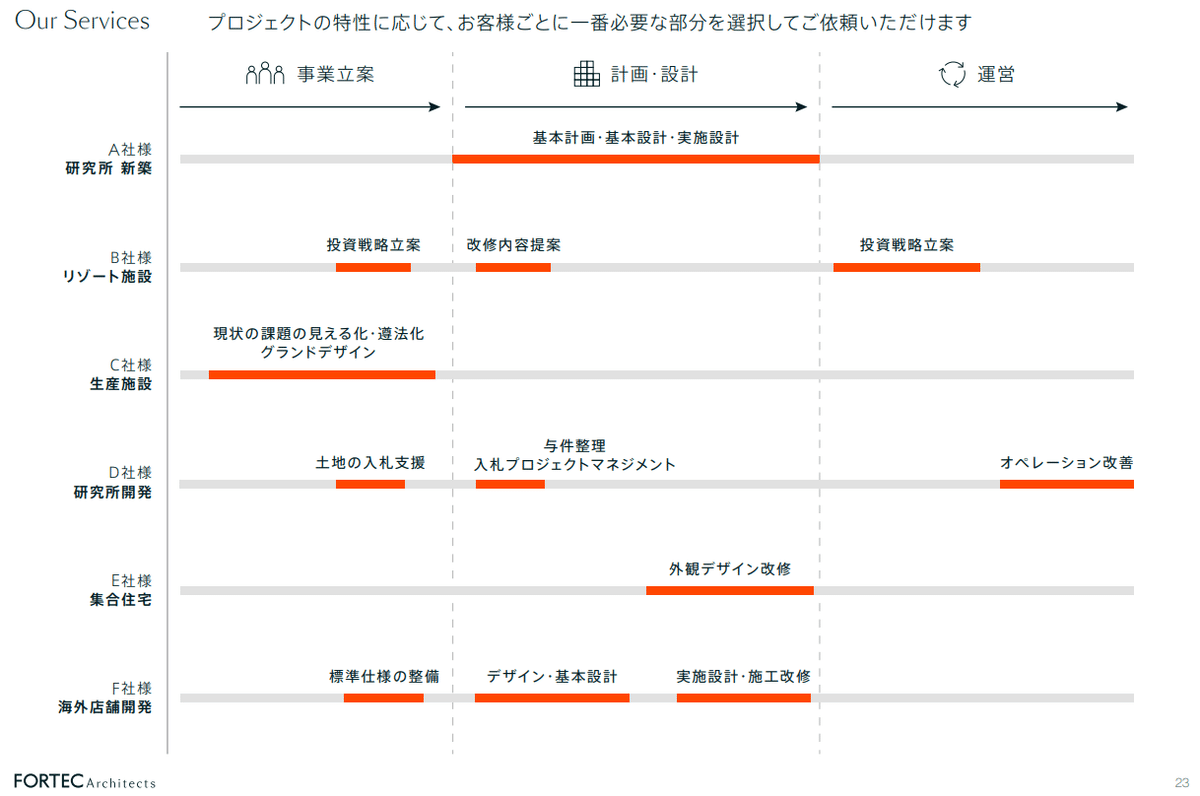

大江:建築プロジェクトにおける、どのフェーズからでもご依頼をいただけるのが私たちの特徴です。

事業戦略のコンサルティング機能に加えて設計機能も持っているため、最初の事業戦略立案から入ってグランドデザインを考えたり、5年間の工場改修計画を立てたり、改修後のオペレーション改善に関わることもあります。

多くのクライアントからは、何か困ったことが起きた時に私たちを呼べるサブスクリプション型サービスのようなイメージでご利用をいただいています。クライアントからのリピートは非常に多く、長期的にご支援させていただく関係を築けています。

岡本:では、実際にどんなプロジェクトに関わっているのか、実例を教えていただけると嬉しいです。

大江:まずは、社員寮の建築プロジェクトです。

下記の建物を新築するにあたり、与件整理から基本計画まで参加し、詳細設計からは監修というポジションで竣工まで関わっています。

大江:次は、賃貸集合住宅開発における外装デザイン監修のプロジェクトです。

都市環境・景観の価値向上につながるファサード(建物外観)・エントランス・ランドスケープのデザインを建物開発のスピードに応じてタイムリーに行いました。有難いことに、このマンションは1棟ですぐに買い手がつきました。

大江:下記も、外装デザイン監修のプロジェクトです。

もともとのデザインを基本に、外装デザインとアプローチデザイン(エントランス・外構等)を立地ごとに変えています。小型賃貸集合住宅開発におけるデザインマニュアル・標準仕様も整備し、同時に進行する設計施工案件をサポートしました。

(左イメージ:デザイン監修前、中央・右イメージ:デザイン監修後の竣工写真 )

大江:次は、理化学機器メーカーの技術開発研究所の新築プロジェクトです。

与件の整理を早期から行って図面に落とし込むことで、より効率的な部門連携やメンテナンスの容易さ、初期の建設コストの抑制を実現しました。このプロジェクトでは、基本設計、実施設計、工事監理にもトータルに関わっています。予算、工期ともに当初の目論見と一切ブレずに竣工させることができました。

大江:大型施設だけではなく、戸建住宅の案件もあります。ZEHを希望する建築主の与件をベースに基本設計をまとめ、建設会社による実施設計・施工の監修も担当しました。

大江:クライアントの海外進出も支援しています。本プロジェクトでは、老舗の鰻卸問屋が運営する鰻料理専門店のタイへの初進出にあたり、今後の店舗開発を支える設計施工基準書の整備を行いました。タイと中国にある店舗に関しては、この基準書を元にして、店舗設計とデザイン監修も担当しました。

大江:下記は、電気自動車向け超急速充電ステーションのプロトタイプ設計と、多拠点開発時のプロジェクトマネジメントを行った例です。プロダクトのイメージに合う充電ステーションを形にできるように、建材や構造の検討、施工業者の選定を行い、プロダクト開発に合わせてEV充電ステーションの設計図も同時並行で更新していきました。また、設置要件書・施工マニュアル等の整備を行いながら施工者のマネジメントも行い、充電ステーションの多拠点開発と事業拡大の推進をサポートしました。

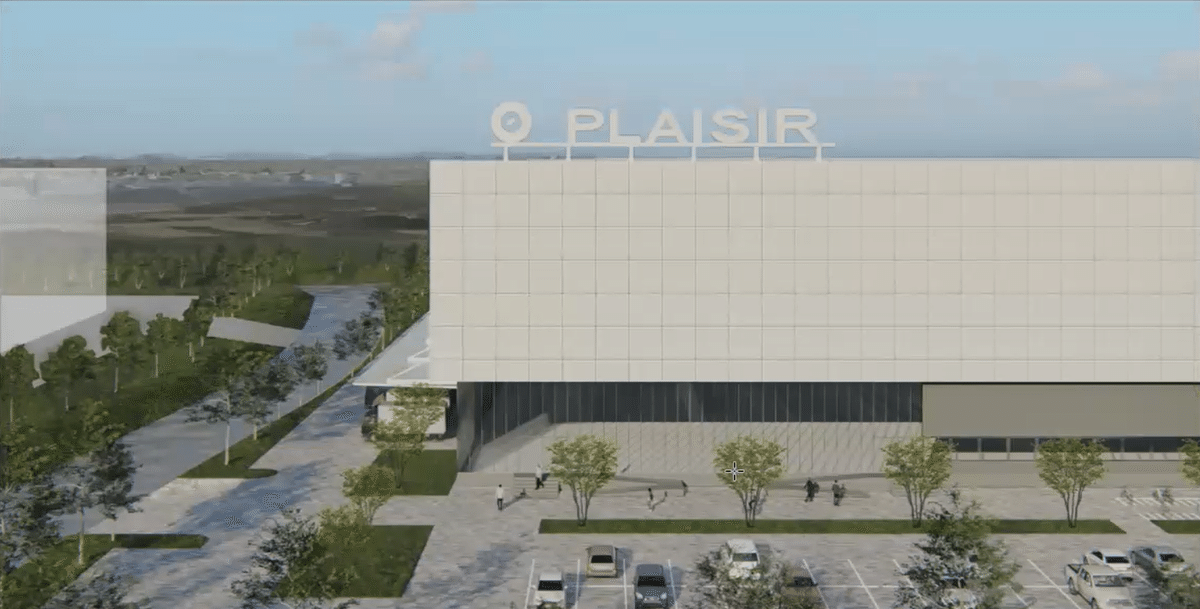

大江:下記は、製菓メーカーが工業団地区画の土地入札をする際に当社が支援に入ったプロジェクトです。

事業主から詳細なヒアリングをして事業意図を把握しつつ、同時に自治体の目線に配慮し、入札に向けた提案資料の充実を図りました。

製菓メーカーのブランド価値や周辺環境に配慮した外観デザインによって、自治体にとっても企業誘致への機運の高まりやリクルーティングのしやすさが魅力となり、入札を経て建築主は第一交渉権を獲得しました。現在は2028年頃の稼働に向けてプロジェクトが進んでいます。

専門用語を使わず噛み砕いて話を聞き出し、合意形成を図る

増井:本当にさまざまなフェーズで課題を解決されているのですね。プロジェクトはどのように進めていくのでしょうか?

大江:まずは、クライアントから数カ月間かけてヒアリングを行い、与件を整理してイメージを固めていきます。イメージをビジュアライズしたら合意形成を図り、最後に与件書としてまとめていきます。

おおむね3,4ヶ月~半年程度かけて行うイメージです。

増井:建築の専門知識がない事業主の場合、与件整理に必要な条件やデータを出すことも難しかったり、何を協議するべきかわからなかったりする方もいるかと思います。どのようにサポートされているのでしょうか?

大江:「必要な寸法・面積を教えてください」といった内容を伺うと一気に難しくなってしまうので、お客様が回答しやすいような噛み砕いた質問をヒアリングシートにまとめ、それを埋めていただくようにしています。

最初はお客様側のイメージが漠然としている場合もありますし、特にアイデアがない場合もあります。ただ、「今の研究所の1.5倍のスペースが欲しい」と言われたら、なぜ1.5倍必要なのかをしっかり掘り下げていきますね。

工場であれば、フォークリフトの旋回半径や人の動線なども詳しく伺っていきます。同時に、お客様の方で与件を整理するために必要なデータをご用意いただいたりもします。どうやってデータを出せばいいかわからない場合には、データの抽出方法等も細かくお伝えしています。

経済的価値と文化的価値のバランスを重視

増井:前編では、意匠性に注力したり、事業主の要望を聞きすぎたりした結果、コストが膨らんでしまうケースが多いと伺いました。その間の最適解を探っていくのが大江さんたちの役割ということでしょうか?

大江:そうですね。コストを抑えて建築物を建てる「経済的価値」はシビアに見ていますが、同じくらいに建物が企業のブランディングに役立ったり、従業員がそこで働いていることを誇りに思えたり、採用にプラスになったりする「文化的価値」も重視しています。お客様と一緒に作り上げた建物が、何かしらのバリューがある建物になってほしいとは常々思いながら取り組んでいます。

例えば、とある工場の新築において、バジェットコントロールが完璧に進んでいるプロジェクトがありました。ただ、いざ経営者と話してみると、コストだけではなくブランディングも重視しているとお話をされていて、そこで初めてブランディングの議論が置き去りになっていることがわかったケースがありました。

コストを重視するあまりにブランディングの議論が抜け落ちたり、逆にブランディングを重視するあまりに予算を大幅に超過するデザインになってしまったりするケースは多々あります。建設費の高騰、人手不足など、社会情勢が大きく変わってきている昨今、事業主側で経済的価値と文化的価値のバランスを考えてくれる存在は今後さらに重要性を増していくと考えています。

施設の維持管理に活用してこそBIMの価値が活きる

岡本:適切な建築投資をサポートされているだけではなく、建物の資産価値を上げるブランディングにも寄与されているのですね。事業主にとって資産価値向上は大きな課題かと思いますが、その分野で今後活用されていくテクノロジーとしては、やはりBIMが挙げられるでしょうか?

大江:そうですね。BIMの活用には大きな可能性があると思います。ただ、BIMを使っていればいいわけではなく、「BIMが建築プロセスのどこに活きているのか」を意識するのが大事だと考えています。

例えば、ドアの数が何百個もあるような複雑で大規模な建物の設計においては、仕様変更の情報を即座に反映してくれるBIMが最も向いていると思います。図面を変えたらデータ側も変わってくれるのがBIMの最大のメリットです。

岡本:3Dモデルを把握できる機能よりも、設計データを扱える機能の方が重要だということでしょうか?

大江:3Dモデリングツールは色々登場していますので、建物のビジュアルを見るツールはBIMでなければならないというほどではありません。やはりBIMの最大の特徴である「図面に情報を統合」できる点を活かし、建てた後の維持管理まで一気通貫で行うことがBIMの価値を最大限発揮することにつながると考えています。

例えば、建築中の段階から設備機器の情報をリストアップし、メンテナンスにかかる修繕費をどのぐらい積み上げておくかを想定しておけるのは、事業主のビジネスにおいて非常に重要です。ただ、現状では竣工後に入ってきた管理会社と議論することが一般的なので、それをもっと前の段階で準備できるのには大きな意味があると思います。

最近では、修繕費用の積み立てが最適かどうかを確認する案件にも携わりました。

図面と工事履歴を全部読み解いて、最終的には5人ほどで現地調査をしたのですが、修繕費用は想定の倍だったことがわかりました。もちろん建築段階で年間の修繕計画や費用は想定されているのですが、計画がざっくりとしていて実態との相違が生まれることは往々にしてあります。また、設備の設置年や最終更新年が不明なことも多いので、故障して初めて数千万円の修繕費用がかかると判明することもあります。こうした事態を防ぐためにも、BIMでの情報管理は非常に有効です。

岡本:今後BIMの利用を浸透させる上での課題はどこにあると思いますか?

大江:事業主側や管理会社側でBIMを使っている会社がほとんどないことが課題だと思っています。最近では、建設会社側でのBIM活用は進んできていますが、本来はファシリティマネージャーのような人材が修繕計画に沿ってBIMで図面やデータを更新していくべきです。ただ、日本ではそのような取り組みを行っている会社はないですし、外注で受けている会社もありません。

岡本:海外では事業主側でもBIMを活用しているのでしょうか?

大江:そうですね。日本では、計画・設計段階でしかBIMは使われていませんが、アメリカやイギリス、シンガポールではBIMが運営の段階でも活用されています。建築要件にBIMの利用が要求事項に入っていることも一般的ですね。

1件の建設規模が小さくても、複数拠点を展開している企業であればBIMを利用するメリットはあると思いますが、すでにある施設や拠点の図面をBIM化する手間や費用、BIMを運営する人材の採用を考えると、二の足を踏む企業が多いのだと思います。

岡本:海外には事業主側に建築に精通した人材がいるのも一般的ですよね。日本ではなぜそういった人材が企業にいないのでしょうか?

大江:複合的な要因があると思いますが、ひとつは日本のゼネコンが非常に優秀だからだと思います。大手企業にはお抱えのゼネコンがいて、企業の一員のように与件整理や設計、施工を担っていたため、事業者側にはこれまで建築の専門人材が必要ありませんでした。

ただ、これは事業主側からの発注が多く、建設業が伸びていた時代の話です。今は働き手の減少によって需要と供給のバランスが崩れ、ゼネコンが何でもやってくれる時代ではなくなってきていると感じています。

社内に建築の専門人材を抱えるか、外注するかを考えた時に、まだ内製化するのは難しいのが現状です。一級建築士は日本に約37万人いますが、中〜大規模プロジェクトを経験している人材は限られています。

また、日本の建築学科に経営を学ぶ科目がないことも、事業主側に立てる建築人材の不足に影響を及ぼしていると考えています。日本の建築学科では、意匠に優れた建物を設計できるかが主な評価の対象になっているので、経営視点を持った設計士を増やすためには、教育面も変えていかなければならないと感じています。

岡本:最終的には、専任の建築士が企業に常駐しているような状況が生まれるのが理想的ですよね。

大江:そうですね。設備投資は企業において非常に大きな予算を持つ部分ですから、「Chief Building Officer」「Chief Construction Officer」「Chief Architect Officer」のような役職が生まれても良いと思います。当社から建築士を派遣するようなBPOのビジネスモデルがあってもいいかもしれません。

岡本:最後に、今後の展開を教えてください。

大江:将来的には、私たちのコンサルティングにもBIMを取り入れていきたいと考えています。現状は、事業主側にBIM化によるメリットを実感してもらうのが難しいのですが、「BIM化はコストをかけてでもやるべきもの」というシナリオを鮮やかに描き出せれば、事業主側でのBIM利用も進むと考えています。

昨今、建設業界の人手不足は一層深刻化しており、今後は修繕費用の高騰も十分に考えられます。BIMは、将来の修繕に備えてリスクを洗い出すためにも欠かせないものです。今後は、私たちが建築投資のコンサルティングに入った段階でBIM活用を提案し、維持管理全般をサポートしていけるような体制を整えていければと考えています。

後編では、大江氏が手がける幅広いプロジェクトや、建築におけるBIM活用の可能性について深掘りしました。

経済的価値と文化的価値のバランスを重視する姿勢、そして事業主の視点に立った柔軟なアプローチによって、事業主へ新たな価値を提供されているのだと感じました。

また、BIMを用いた維持管理の効率化については、専門人材の不足など、海外と比較して普及にはまだまだ壁があるようです。「建物設備や建物自体に突然の不調が発生して困ってしまう」というリスクに対して、BIM管理という保険をかけておくことの重要性や経済的メリットをいかに建物所有者に実感してもらえるかも重要なポイントだと分かりました。

Fortec Architects社の取り組みにより、建築における文化的価値のみならず、経済的価値も重んじる考え方が今後も広まっていくことが期待されます。